jig-review

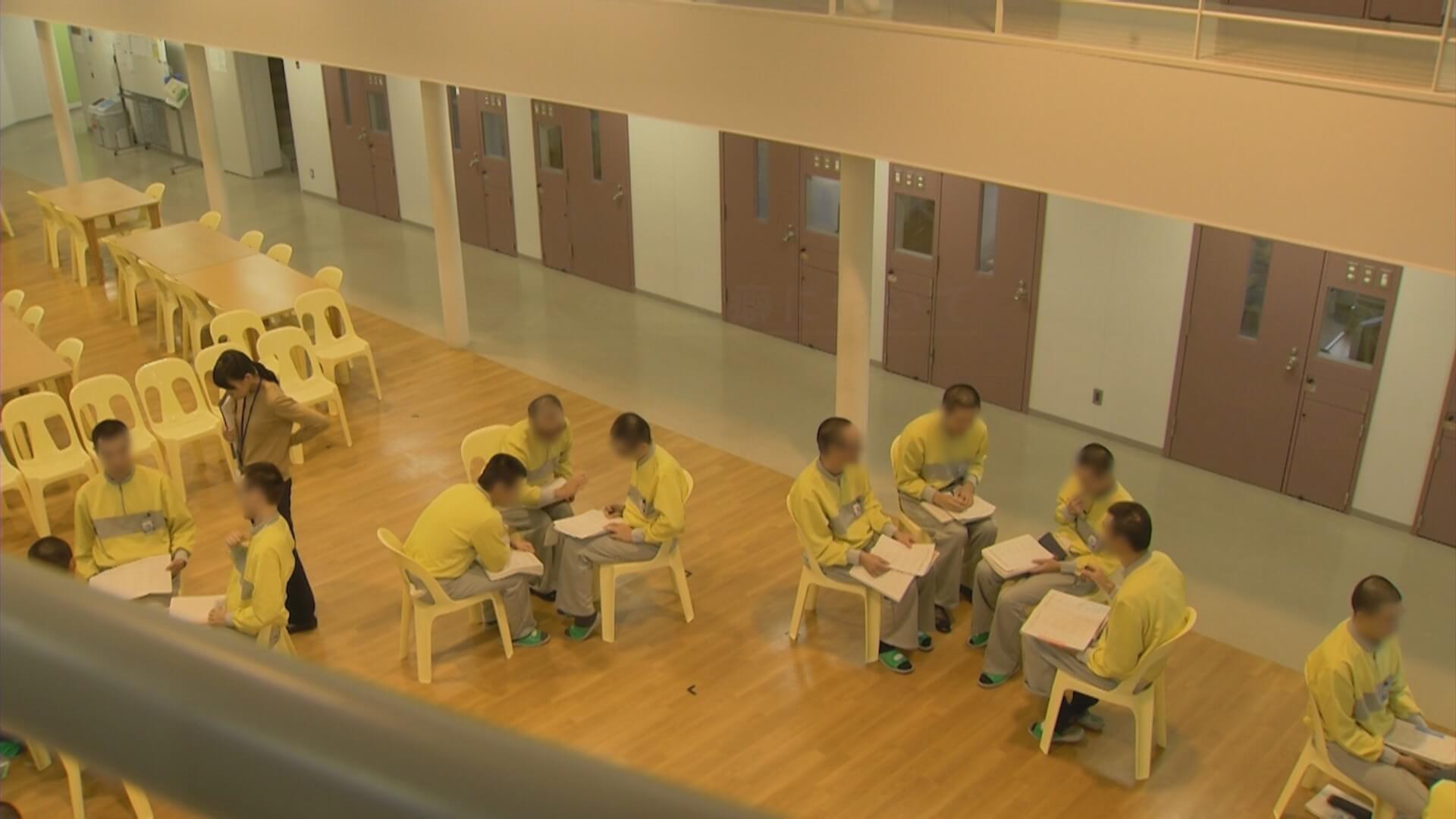

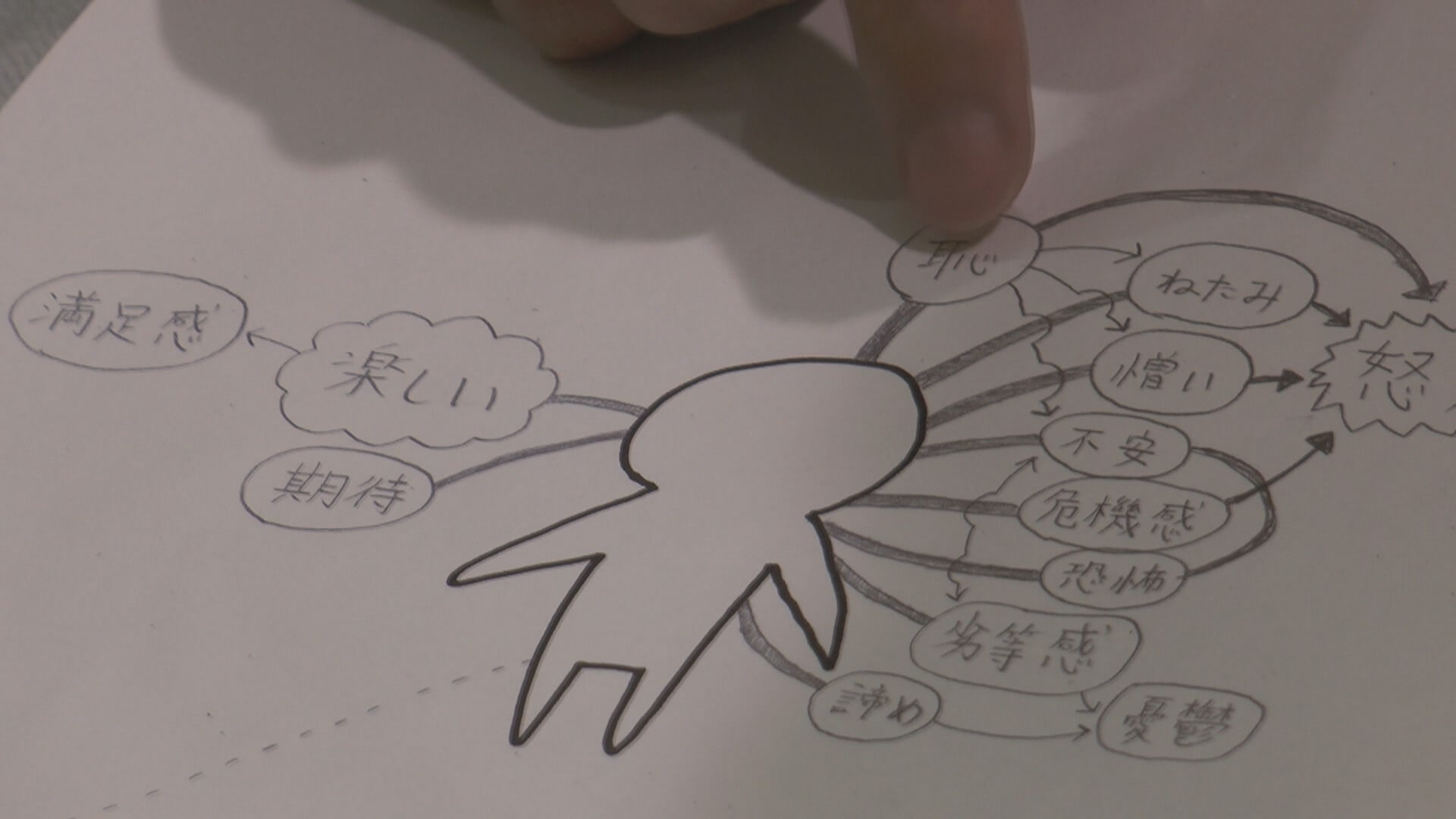

ドキュメンタリー映画「プリズン・サークル」の攪乱

「回復共同体」を目指す社会

そう考えていくと、言葉を生業としているメディア、ジャーナリスト、記者(そして研究者も)の仕事には、人間の弱さを言葉とともに強さへと転化するポテンシャルがあることに改めて気づかされる。ジャーナリズムには、加害者を同定するだけでなく、加害行為の背景にある弱さに言葉を与え、そこからより広い社会との絆を生みだし、その弱さを克服する力を与える任務があるのではないか。児童虐待、いじめ、ハラスメント、差別、ヘイトといった現象は、加害者を見つけ出して罰するだけでは解決には程遠い。これら多くの加害者は被害者でもあったことが指摘されており、こうした犯罪を「加害者―被害者」というフレーム以外で捉える必要が、専門家たちによってつとに指摘されてきた。

罪を犯した者たちとそうでない者たちとの間に、固定した境界線が引かれる社会では、再生も復帰も難しいだろう。科学の進歩と経済成長を目標とした20世紀は、社会は「発展」すべきものだという信念が支配していた。しかし、21世紀にはいると、こうした20世紀的・進歩主義的価値観や、そこからくる社会的序列を問い直す動きが高まっている。エコロジーやダイバーシティはそういう機運のキャッチフレーズでもある。アメリカという、20世紀の進歩主義にもっとも恩恵を受け、それを信じてきた社会にもっとも深刻なひずみが生まれてしまったのは皮肉なことだが、TCはそういう競争社会、業績社会の犠牲になった人たちの治癒の手法として考案された一つの試みであろう。

情報過多の時代のジャーナリズム

ジャーナリズムという営為も、20世紀の産物である。より自由な社会に、よりたくさんの情報を。良心的なジャーナリストたちは、そんな思いで仕事をしてきた。けれども、いまやそれだけでは、ジャーナリストたちの仕事は到底足りない。

坂上はプロフェッショナルとして、合計8年もかけてこのドキュメンタリーを撮り切った。残念ながら、彼女の努力は、どこか業界で孤立している印象がある。狭くてニッチなテーマだし、「坂上さんだからできるんですよね」という声が聞こえてきそうである。

しかし、それはすなわち、8年かけないと扉が開かない社会があり、彼女はこれまでの知識と経験をもとに、ようやくそれをこじ開けた、ということなのだ。そしてそこには、成長型社会のひずみとゆがみが凝縮された世界が待っていた。多様化と分断が同時進行する現代社会をつなぎとめる、ジャーナリズムの本懐とも言うべき仕事である。

いまの日本には、こんなに何年もかけないと踏み込むことさえできない場所はどのくらいあるのだろう。私たちが毎日「社会」と言及し考えているものは、おそらく実態とはかけ離れた、片目で見ているような心もとない仮の姿なのだろう。私たちが知らない「社会」は、きっとほかにもあるのではないか――坂上作品を見て、私はこの点にも当惑し、自分の無知を恥じた。

言葉を与えて、言葉によって他の社会とつなげること。そういうことをやってのけるジャーナリストは、世の中にどのくらいいるのだろう。すぐれたジャーナリズムのある社会は、社会全体がTC、すなわち言葉の力による回復共同体となっているはずである。今の日本社会にも、そういうジャーナリズムがあることはあるが、それが周縁化され孤立してはいないか。それでは回復の「共同体」としては機能しない。「よきジャーナリズム」がしっかりと評価される社会でないと、社会の回復も再生もおぼつかないだろう――情報過多を生きる中で、私は再び当惑するのである。

- 写真は「プリズン・サークル」より、坂上香監督にご提供いただきました。

- 映画「プリズン・サークル」は渋谷イメージフォーラムで2020年1月25日より公開。順次、全国で公開となります。

- 坂上香監督のサイトout of frame はこちら