jig-review

ドキュメンタリー映画「プリズン・サークル」の攪乱

11月の終わりに、坂上香の「プリズン・サークル」というドキュメンタリー映画を観た(キャッチとして「ぼくたちがここにいる本当の理由」とある)。全編とおして更生中の若い服役者たちの語りが中心だが、人間ドラマを描く感動モノではない。日本の法や刑罰システムについての話なのかと思えば、それだけでもない。ヒューマン・インタレストでもなければ、社会システムの暴露ストーリーでもないこのドキュメンタリーは、見終わったあと、いったいどういうカテゴリーの作品なのか、しばし当惑した。

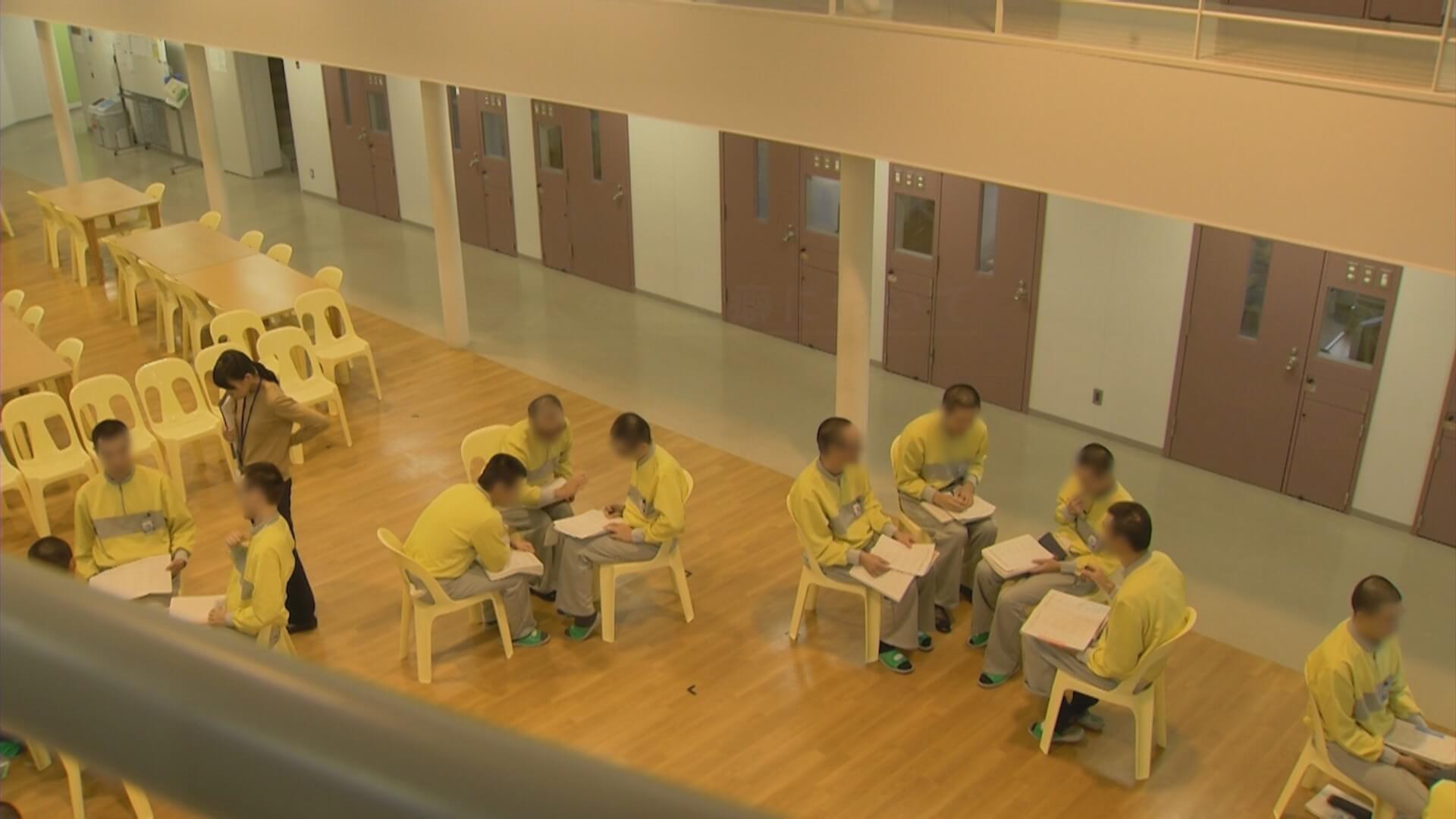

少しだけ、映画の内容を紹介しなくてはならないだろう。舞台は「島根あさひ社会復帰促進センター」。ウェブサイトによると、犯罪傾向の進んでいない男子受刑者2000名を対象とし、施設環境全体を回復と更生の手段とみなす、ハイテクを駆使した官民協働の新しいタイプの刑務所だ。新しさのなかでも際立つのは、日本で唯一、「受刑者同士の対話をベースに犯罪の原因を探り、更生を促す「TC(Therapeutic Community=回復共同体)」といプログラムを導入している点」(プログラムより)であり、作品ではこのTCを受けている受刑者(全員20代男性)の生活の様子とともに、彼ら自分の物語を語らせているのである。

坂上作品の集大成

取材許可まで6年、撮影2年。撮影場所は刑務所内で服役中の人たちへのインタビューで構成されている。刑務所という、およそ現代日本で到達できそうもないロケーションを撮影するという発想自体がすごいが、そのために6年もねばるあたり坂上らしい。そして、坂上のこのねばりが結実した本作品は、先行する2つの作品あってこそのものだ。その意味で坂上作品のひとつの集大成でもあろう。

なぜ集大成か。坂上は、すでに2004年に「ライファーズ 終身刑を超えて」で、カリフォルニア州の刑務所内TCと社会復帰施設型TCを舞台にした映画を発表している。米国での受刑者の社会復帰をテーマにした問題作であった。さらに、2013年には「トークバック・沈黙を破る女たち」では、サンフランシスコの刑務所の中の、女性たちだけの劇団の話だった。この作品は受刑者の女性たちが「サイテーの人生だけど、顔をあげて語る」様子をドキュメンタリーにしたものだ。

しかし、これらはすべてアメリカが舞台だ。

研究でもそうだか、海外の事例を挙げると「いや、あれはアメリカの話だからね。日本じゃあ無理だよ」と言われて片づけられ、話が終わってしまうことが多い(実際は、こういう言い方で海外の事例を受けつけない人に限って、日本のすばらしさを海外に見せよと押しつけがましい人が多いと思うのは、私だけか)。

いずれにしても、坂上のこの作品で、TCプログラムの実践は「アメリカの話だからねえ」という言い訳ができなくなった。坂上は島根あさひでTCを見学した衝撃を語っている。「『ライファ―ズ』の日本版を見ているようだったのです[中略]TCがしっかり機能していることを実感しました。そして、映像で記録すべきだと思ったのです。」

つまり、この作品によって、より広くTCを導入し、罪を犯した者たちが「やりなおしができる社会」をつくりなさいという宿題が日本にも与えられた。

語りが生む絆

「プリズン・サークル」で登場する受刑者たちは、Aさん、Bさんではなく、一人ひとり皆、名前をもって登場する。翔に拓也に真人に健太郎。彼らがどこでどんな罪を犯したのかはほとんどわからない。代わりに語られるのは、彼らの内的世界、すなわち記憶であり欲望である。心休まる安全な場所を一度も経験したことがなかったこと、家族のふれあいがなかったこと、虐待されていたこと、自分も加害者だったこと、それでもやはり良い死に方をしたいし、幸せを欲していること、そんなことが訥々と語られる。まだ20代の青年たちは、刑務所の中でTCを受け、自分という人間から距離を置くことによって、はじめて、忘却していた記憶を取り戻し、押し殺していた感情を蘇らせ、そして生きる欲望を確認する者が出てくる。TCをきっかけに、負の記憶と感情と向き合い、背負いなおしていくことで、他人とつながり、仲間をつくり、「やりなおせるかもしれない」道を模索しようとする様子が描かれるのだった。

映画を見ながら、私たちも、あたかもTCにいるような錯覚に陥る。私はどう生きてきたっけ。そして、いまどう生きているか。やりなおしたいか。

自分の中で次々と問いが湧き、プライベートな自分の物語りを手繰り寄せる。

普段、人間は自分について、どこまで記憶を確かにもっているか、感情をどこまで自由に抱けるのか。ましてや、さらにそれを、他人に語るような機会があるのか、と問われればはなはだ心もとない。いいときの自分は覚えているかもしれないけれども、まちがったとき、調子の悪いとき、やりなおしたい自分のストーリーは、どこか記憶の隅っこに追いやっているし、感情も押し殺して生きてきたことも少なからずある。

だからといって、私はこうした受刑者の苦労や凄惨な体験を相対化するつもりもないし、犯した罪を矮小化するつもりもない。ましてや、皆が「同じ」だと主張するつもりもまったくない。そうではなくて、この映画はある普遍的な力に目を向けさせるのだ。映画では、人間の弱さや脆さ、身勝手さを、強さへ、生きる力へと転化することがTCで、そのプロセスを導くメディアは他でもなく言葉であることが描かれる。言葉は人間を突き放し、やがて人間同士を結び再生させる、つまり坂上が言うとおり「言葉が人間の成長と回復を促す」(プログラムより)、そういう意味での普遍的な力だということが示されるのである。